海外ボランティアと学生団体設立

ーRoot Seikeiの設立のきっかけはなんだったの?

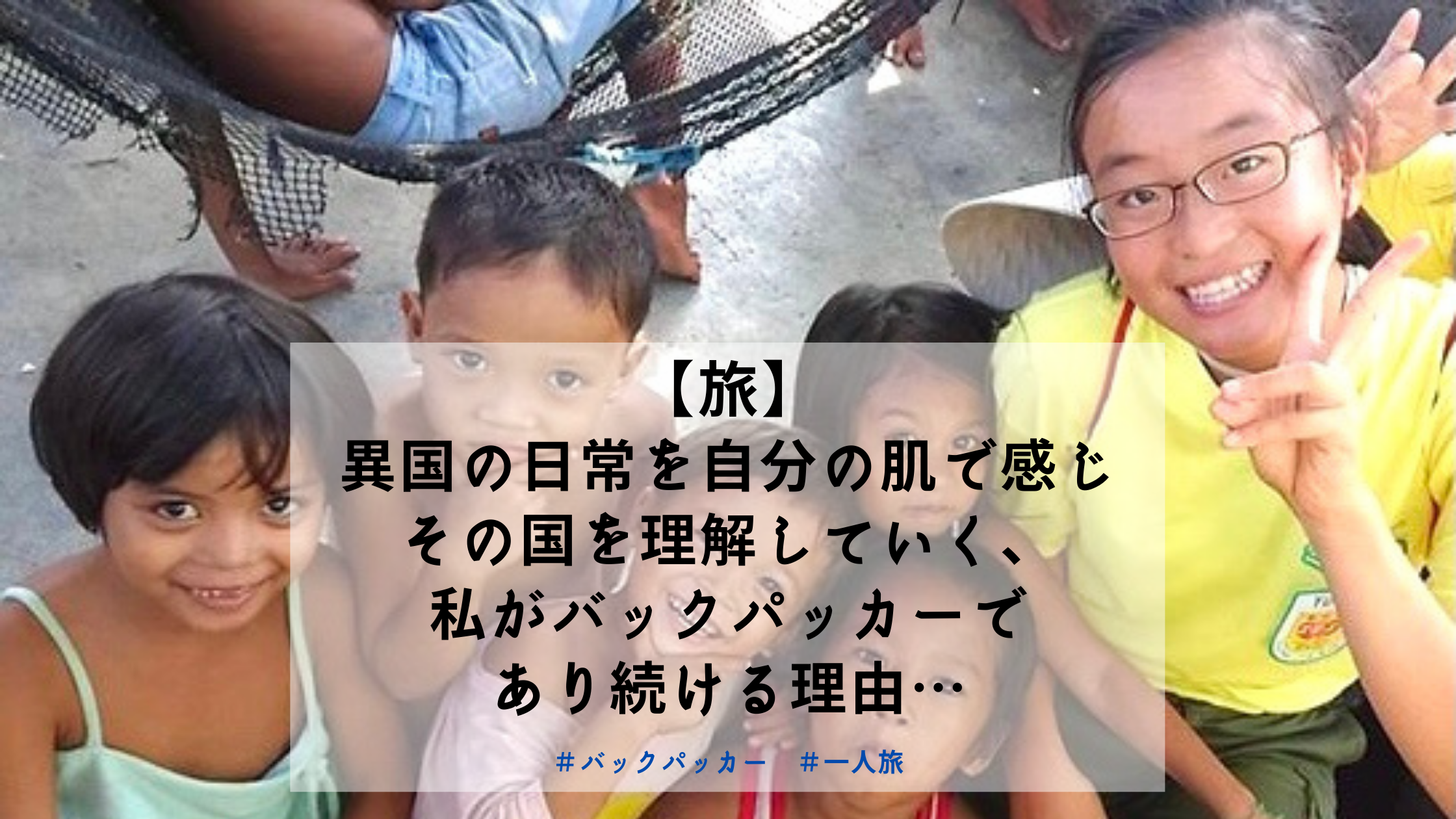

大学一年生の夏、Step to Peace(ステピ)でカンボジアに家を建てに行ったの。そこでカルチャーショックを受けて帰ってきたんだ。カンボジアっていうと貧困のイメージが強かったんだけど、実際村の人たちはすごく楽しそうで!自分が手を差し伸べて、助けなきゃと思ってたのが申し訳ないなって感じた。

夏休みが終わって学校がまた始まったときに、この感動を他の人たちにも伝えたい!と思って、友達に話したら結構共感してくれたの。そこで、成蹊はインカレもあんまりないし、外と関わるような機会もないよねって話になって。それなら、外に出て活動できるような団体を設立してしまおう!ってことで話がまとまったんだ。

▲カンボジアでのボランティア中の一枚。

▲以前、Step to Peaceの活動に参加した詩藍莉さんのインタビューはこちらからご覧になれます。

ー具体的には、どのくらいの時間をかけて団体を作ったの?

夏休みが終わって9月に組織づくりを初めて、活動開始したのは11月かな。

ーすごい。たった二ヶ月で活動始めるところまで作ったんだね!具体的に設立するまでにはどんな取り組みをしたの?

まず、似たような活動してる他大学の団体に話を聞きに行ったかな。最初はサークルとして設立しようと思ったんだけど、顧問と部員を集めた上で会議に承認してもらわないといけなくて…大学のボランティアセンター(ボランティア支援の部署)の所属団体として作る事になったんだ。興味を持ってくれた親しい人を中心に集めて資料を作って、登録団体になった。最初は友達の友達つながりで活動の話が広がっていった感じかな。

ーボランティアを行う団体って、なんらかの形でいろんな大学に存在するよね。どういう形で差別化したの?

成蹊にも元々他のボランティアサークルがあるんだ。300~400人の大きいサークル。そこにも入ってみたんだけど、あんまり目的がはっきりとしてなくて。ボランティアをするなら、目的を考えた上でやりたいなって思ったんだ。そこで私たちは、SDGsを軸にボランティアを行うって決めたの。

ー設立後はどんなことをしてたの?

まずはメンバーを集めなきゃいけなくて、大学のカフェで説明会してた!そこでコロナが流行り始めちゃったんだよね。本当は冬に人を集めて、次の夏に海外ボランティアに行きたかったんだけど…

学生の力で社会福祉。公的機関の立ち上げ

ーコロナが流行り始めて当初予定していた活動ができなくなってしまったんだね。どうやって活動の幅広げていったの?

一応成蹊大学の団体という事で、国内でできる活動も並行して行う事になっていたんだ。

アンケートをとった結果、こども食堂をやりたい人が多かったの。こども食堂について調べたら、コロナで営業できない分、食材だけが余ってるような状態だったんだ。そこで、大学の紹介で知り合った武蔵野市社会福祉協議会からさらに紹介してもらって、こども食堂の方と知り合った。MTGを開いて、 フードパントリー(食材を配布する会)は今でもできるっていう結論になったんだよね。私たち学生も暇だし、需要と供給のマッチすごいじゃん!って(笑)それから、吉祥寺のアトレ、商店街に宣伝・食材の廃棄を回してもらえないか交渉したんだけど…かなりきつかったんだよね。社会人さながらのことをしてた。

ー社会人か…具体的にどんなことしてた?

まずは、近所の親しい人たちに紹介してもらって食材を集めた(かな)。アトレに宣伝頼んだついでに廃棄(量多い)回してもらえないか頼んだけど、開催第1回でまだ実態が分からないので協力できないって言われてしまって。1回目は宣伝だけで、2回目以降食材回してもらえるパイプができればという話をしたかな。

これをずっと続けるのは大変だから、継続せずに形を変えて行う事になったんだ。

フードパントリー実施時に、参加者(貧困世帯対象)にアンケートを取ったら、「塾に行かせるお金がない」っていう回答が多かったの。そこで、埼玉県が全体でやっている学習支援にメンバーを派遣して、成蹊大でも講座を開いてもらったんだ。ゆくゆくは武蔵野市で学習支援の場を作りたいと思ってるよ。

活動を進めるうちに、市役所とかフードバンクの人と大人とのつながりができたんだ。

そこで、フードバンクが三鷹市にあるのに武蔵野市にないのは問題だってことで設立する流れになったの。

ー学生の力で公共団体設立!?

うん。大学生主体でフードパントリー設立は珍しいことみたい。興味ある武蔵野市民、成蹊生対象にフードバンク講座開いて今年の4月に設立しました!

ー活動するうちに、どんどん幅が広がっていってるね。

もうつながりで生きてるって感じかな…つながりを作って、それを生かしての繰り返しです!

リーダーとして、「人に頼る」力

ー団体を設立して活動するうちに、あっす(あすかさん)自身の変化って何かあった?

類は友を呼ぶの意味がよくわかるようになった。本当に周りの人に恵まれてるな〜って。

あとはやっぱり代表って大変!すごく心が広くなったかな。

団体を作ってすぐの時は、MTGの進行もパワポを全部毎週自分で考えてた。みんなにはみんなの時間があるってわかってても、欠席されて悲しくなったりみたいなことがあって。徐々にそれぞれの活動への関わり方を尊重できるようになってきたんだ。来られない人がいれば、毎週来てくれる人もいる。人の特性がよくわかるようになったのも大きいかな。あとは人に頼れるようにっていうか、頼り方が上手になった!

ー確かに、そのスキルは大事だよね

一回試しに仕事をお願いしてみたらみんな快諾してくれたんだ。

ー自分でやらなきゃって抱え込んでたところから、みんなで取り組めるようになったんだね。

うん。そのほうがやっぱりみんな生き生きしてる。一人一役ではないけど、東日本代表で今の私より有名になってる人とか、フードバンクの学生理事とかもいるんだ。Rootsの枠には入ってるけど、それぞれの居場所を見つけて輝いてる感じ。

ー素敵なリーダーだね!昔から行動起こすタイプだった?

恥ずかしいな〜、昔は全然そんな感じじゃなかった。高校時代は特に。

中学の時に一回クラス代表になって、それが大変すぎて病んだことがあったの。今思えば人に頼れなかったからかな。共感力を持って人を動かせるようになってからは、悩むことも減った。でもなんていうか…リーダーらしさはないね(笑)みんなに任せちゃうし。

ー同じ高校を卒業した子たち、想像もつかなかったような活躍してるよね。

(これまでにインタビュー記事を掲載した詩藍莉さんと碧さん、今回のあすかさん、筆者は高校三年生の頃同じクラスでした。)

周りを信頼して仕事を任せたり、巻き込んで一緒に何かをできるリーダーになったあすかさん。目標があって活動に参加してるメンバーは、彼女がリーダーだからこそ頑張れるように感じられました。

▲あすかさんと詩藍莉さん。二人はStep to Peaceでともに活動していました。

世界一周コンテストへの挑戦

ーそういえば、あっすは教育系の勉強もしてたよね?

今は国際文化の勉強しているんだ。内容は幅広くて、民俗学とか平和学とか。教員課程も取ってる。

ーそれでTabippoの世界一周コンテストに出たんだっけか?

そう!それぞれが描く世界一周をプレゼンして、選ばれたら世界一周券がもらえるってコンテスト。私は教科書を作る旅がしたくて。世界のリアルを伝えられる教科書があれば面白いと思ったんだ。

▲海外教育実習などにも積極的に参加したあすかさん。

ーこれからの目標は?

楽しい先生になりたい!あとは、国際系の勉強したから海外で働いてみたいのもある。NGOにも携わりたいし、JICAのインターンもやりたい!とにかくやりたいことがいっぱい。

ー最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします!

いろいろやってきた私でも将来迷ってます!やりたいことが決まってないのも悪いことではないと思う。自分の軸を持ってればなるようになる!毎日楽しく生きてください!

以前インタビューした詩藍莉さんのシェアハウスで数年ぶりに再会してお話を聞き、インタビューが実現しました。その時に遥稀さんと知り会ったのですが、彼とあすかさんは別のボランティアで知り合って以来の友人だったそうです。人との繋がりがさらにインタビューの輪を広げていく、素敵な体験だとしみじみしながらこの記事を執筆していました。

▲左から遥稀さん、詩藍莉さん、あすかさん、筆者。

仲間を信じて頼る強さ、他者に寄り添うやさしさ、そして課題意識に基づいた行動力を持ち合わせたあすかさんでした。これからの彼女の活躍も楽しみですね。自分の軸とやりたいことがあれば、一つに絞る必要はないと語ってくれました。この記事が、読者の皆様の可能性を広げる一助になれば嬉しいです。

コメント

[…] […]