今回の先輩大図鑑では、大阪産業大学3年生の柿添龍臣(りゅうしん)さんをご紹介します。

大学生になってから大阪で生活しはじめた龍臣さんは、国際交流イベントをはじめとして、さまざまなイベント企画に携わってきました。今年からはシェアハウスでの生活も始めたという彼のダイナミックな大学生活についてお話をお聞きしました。

田舎から都会へ

ー長崎出身の龍臣さんが、大阪の大学に進学したきっかけはなんだったの?

大学について考えていたとき、「国際交流」に興味があって。それで、国際交流するなら、外国の人が多い東京か大阪だなって思ったんだよね。今思えば安直な考えだけど(笑)それと、昔関西に住んだことがあったのと、地理的に大阪は日本の真ん中だから、自分が国際交流の活動をはじめるとして、活動の輪を全国に広げていけると思ったんだ。

そう!なぜかこの頃の僕には、サークルや国際交流の団体に「入る」っていう選択肢がなくて、その代わりに「ないなら『つくろう』」の精神が備わっていたんだ。だから、国際交流活動も自分がやりたいなら何か新しいものを「つくろう」っていう思いがあった。

ーそんな龍臣さんでしたが、大学に入ってからは、さまざまな団体に所属し、活動することに。全てのきっかけは偶然のものだったそう…!

大学での活動歴

ー結局、大学ではさまざまな団体に所属してとてもアクティブに活動していたイメージだけど、どんな活動に携わったの?

国際交流団体oasis

まずは、国際交流団体oasisに入ったよ。さっきも言ったように、僕は団体に「入る」つもりはなくて、なにかを「つくる」っていう気持ちだったから、本当に偶然の出会いで入ることになったんだ。

きっかけは、授業中の友達のつぶやき。突然授業を一緒に受けていた友人が、「今週の土曜日国際交流イベントがある」って呟いたんだ。それを聞いた僕は、国際交流活動をしたいけど何からはじめて良いかわからない自分にピッタリ!と思ってその場で参加を決めた。こんなふとしたきっかけで参加を決めたイベントだったけど、その自由でアットホームな雰囲気に惹かれたんだ。

oasisは、こんな感じで国際交流のイベントを企画したり、大学で国際交流活動を行ったりする団体だった。最初は参加者側で企画されたイベントにどんどん参加するタイプだったんだけど、3年生になって先輩から「自分でやってみない?」って言われて、代表として活動を引っ張っていくことになったよ。

E.S.S.

そして、3年生のときoasisでの活動を続けながら始めたのがE.S.S.。E.S.S.って大学によって全然色が違って、英語をメインでやるところが多いんだけど、僕のところは、「英語」というより、「交流」に重きが置かれている団体なんだよね。

そして、他のE.S.S.は、大学生しか参加できなかったりするけど、僕が所属しているE.S.S.は縛りがなくて、社会人も参加できるイベントを開催していたんだ。だから、地域の人をはじめとしてさまざまな人と交流して、交流の幅が広がったよ。

E.S.S.に入ったきっかけは、「運営人数が不足しているからお願い!!!」っていう友人の勧誘だった。毎週土曜日公民館を借りてどんなイベントをするかとか、他にも色々イベントを企画してたな。

oasisの代表もしながらE.S.S.の活動をするのはちょっと大変だったけど、そんなにストレスには感じなかったよ。

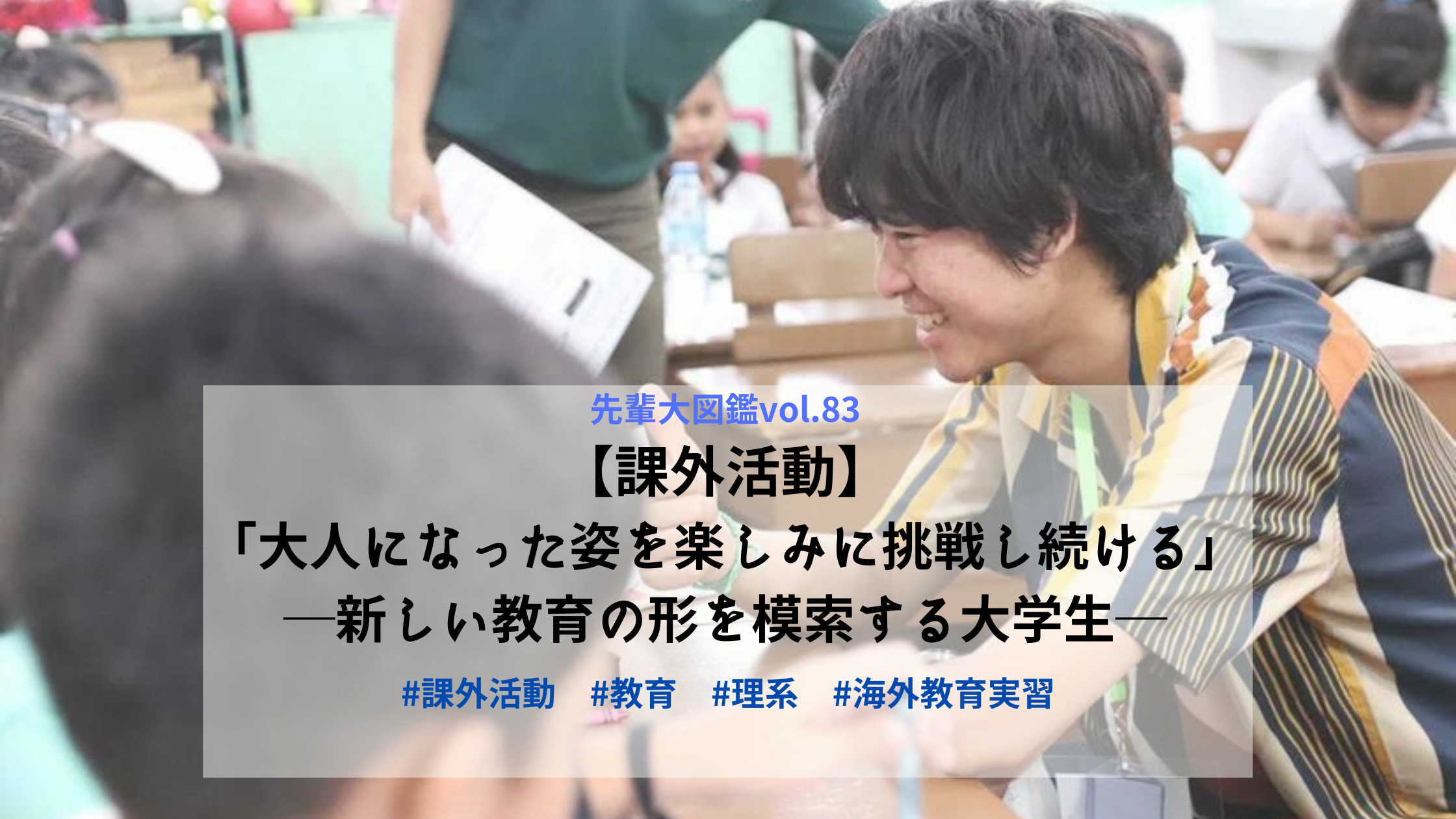

MCSS(Make the Children Smile through Sports)

・MCSS(Make the Children Smile through Sports)

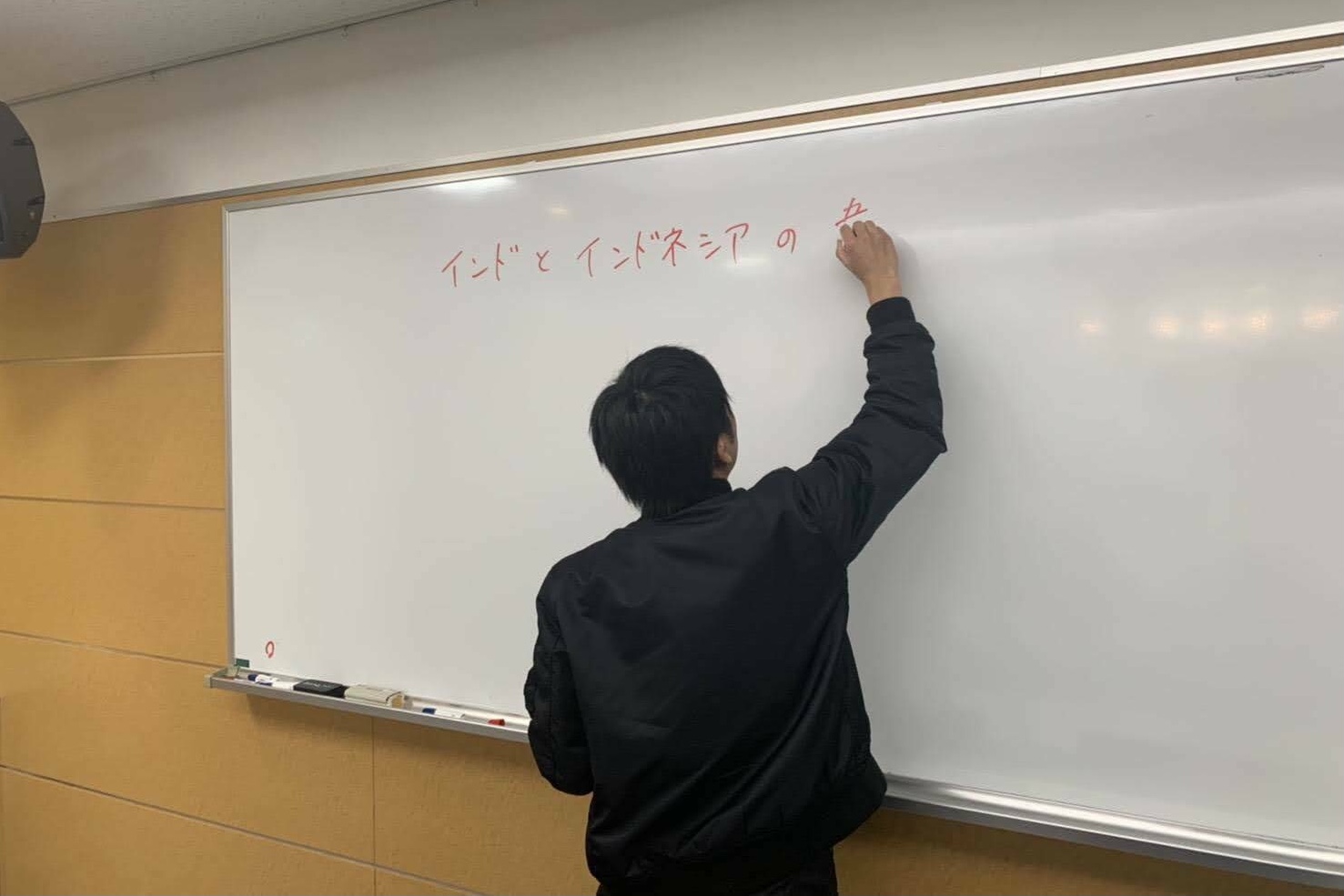

そして3年生の後半からは、MCSSというプロジェクトに参加したんだ。「『運動会』を通してインドネシアの子どもたちを元気にしよう!」っていうコンセプトのプロジェクトで、ある大学教授が主導していたもの。

友人に「親しみやすくて、面白そうなことを企画している教授がいる」って教えてもらって、その教授を紹介してもらったんだ。そこでお話を聞いて、最終的に僕もそのプロジェクトに参加することにしたよ。

このときは、oasis、E.S.S.、MCSSっていう3つのイベント企画団体・プロジェクトに関わって、さすがに少し大変だった。

▲MCSSの活動を進める龍臣さん

▲MCSSの活動を進める龍臣さん

事業開始(?)

さらにそのあと、とある中小企業の社長さんに出会って、「うちでなんかやってみない?」って誘われたんだ。社長さんは、すごく支援してくれるし親切だったから、やる気に満ちあふれてたんだけど、結局これは挫折経験になっちゃった。

簡単に始めようとしてた事業について説明すると、スマートフォンの修理に関する事業を始めようとしてたんだ。ある程度話がまとまってきてからは、自分が住んでいたシェアハウスの1階にカフェがあるから、そことコラボレーションして事業を展開しようと考えてたんだ。

スマホの修理って1時間くらいかかるから、その間にカフェでおいしくコーヒーを飲んでもらってっていう感じで。

だから、そのオーナーさんとかお客さんとかいろんな人を巻き込んだのに、最終的には、「事業をはじめない?」って声をかけてくれた社長さんと馬があわなくなって事業は断念することになったんだ。

▲コーヒー好きの龍臣さん。1階にカフェがあるシェアハウスは龍臣さんにピッタリ!

▲コーヒー好きの龍臣さん。1階にカフェがあるシェアハウスは龍臣さんにピッタリ!

どの活動にも共通した困難

ーさまざまな活動に尽力してきた龍臣さん。色々なイベント企画を通して感じた難しさはなんだったのかな?

全体を通して感じたのは、自分たちがやっていること、自分がやろうとしていることについて知ってもらうことの難しさだね。oasisにしろ、他の活動にしろ、自分たちのやっていることや、やろうとしているイベントについて知ってもらわなければ、せっかく企画したイベントも企画倒れしてしまうから。

oasisに関してはまだ新しい団体だから、自分たちの存在を伝えていくのが難しかった。自分たちの活動に興味がある人がいても自分たちの存在について知られてなければもったいないとは思ってたんだけど、SNSとかチラシとかでも広報みたいなのはやったことなかったからむずかしさを感じたな。

MCSSではクラウドファンディングをしなければいけなかったんだけど、そのためには自分たちのことを知ってもらわないといけなかった。個人事業でも一緒だよね。まずは自分のことを知ってもらってそれがあって初めて信頼関係が築けるから。

あとは、団体内でのモチベーションの違い。MCSSもとりあえず入ってみてLINEグループで挨拶をしたんだけど、そのときにすでに意識の違いを感じた。

でももう入っちゃってたし、クラウドファンディングもやらなきゃってなってたから、とりあえずやるしかないって感じだった。リーダーもたてない方針だったから、どういう立ち回りをして良いかわからなくて難しかった。

結局はどうしようもなくなって、ほぼ自分がリーダーみたいな感じになって活動してた。

チャンスを逃さない

ー今までお話を聞いてきたなかで、たくさんの人と交流して、その繋がりを大事にしているなって思ったんだけど、人との繋がりを構築するコツみたいなのはある?

正直自分はまだまだ人との繋がり全然たりないなって思ってて、実際相談する相手とかもそんないないんだよね。まあでもひとつ言えるのは、この人と会ってみたいとか、誰かと会えるっていう機会ができたときに絶対逃さないようにしてることかな。

とりあえず飛び込んでいくっていう感じ。ちょっと勇気は必要だけど。

ーたくさんの人との繋がりを構築してきた傍ら、苦い思いもしてきたそう。

自分のアンチみたいな人とも出会ったな。自分が行ってる大学の学部の人ってあんまり代表とかしてる人がいないからか、oasisの活動とか色々やってたら、意識高いみたいに思われて、そういう人たちの一部から結構野次というか、なんか飛んでくるみたいな。影でめちゃディスられてる、みたいなこともあった。

なんだかんだ繋がりが増えると同時に合わない人も出てくるんだよね。そういうことを通して学んだのは、合わないって感じたときに無理して関係続ける必要はないってことかな。それと、気の合う人はそんな簡単に見つからないのが普通くらいに思ってたら良いと思う。

ーそうだよね〜。気の合う人を見つけるって本当に難しい。今年はオンラインで、特に人との繋がりをつくることって相当難しいと思うんだけど、アドバイスがあれば教えて欲しいな!

オンラインのイベントってどっからでも参加できるじゃん、だからその人が海外から参加してたとしたら、いざオフラインになったときにすぐ出会えないよね。だから、「友達」をつくるのは難しいよね。

今できることとしては、とりあえずオンラインで頑張っているサークルとかに入ってみて、気の合う人を探してみるしかないよね。結構勇気いるんかな〜。

でも、さっき言ったみたいに、オンラインでも「とりあえず飛び込んでいく」っていう姿勢が大事なのかもしれないね。

大学生活でたくさんの活動をしてきた龍臣さんにお話を伺いました。

たくさんの活動に積極的に足を踏み入れてきた龍臣さんだからこそ得られた学びが伝わってきましたね。

記事を読んだ皆さんが、何かやりたいと思ったことに取り組み、自分なりの学びを発見できることを願っています。

writer: おなべ

コメント

[…] ※国際交流の分野で活動する他の先輩の記事はこちら […]